(北京讯) 中国短道速滑传奇人物、奥运四金得主王濛在一档网络体育访谈节目中,针对当代年轻运动员的职业习惯发表了一番犀利评论,直指“年轻人不守时”的现象已成为体育圈内不容忽视的问题,这位以严格著称的“濛主”坦言,守时不仅是基本礼仪,更是竞技体育中纪律性与团队精神的基石,而如今部分年轻人的散漫态度,可能对个人成长乃至整个体育生态产生深远负面影响,王濛的发言迅速引发热议,不少体育界人士与网友纷纷加入讨论,掀起一场关于职业素养与时代变迁的反思。

王濛的“守时论”:从个人经历到行业警醒

在节目中,王濛以一贯的直率风格回顾了自己的运动员生涯,她提到,早年训练时,教练组会严格规定集合时间,迟到者即便只有一分钟,也会面临加练或检讨等处罚。“那时候,守时是刻在骨子里的习惯——提前十分钟到场是常态,因为时间就是训练效果,就是比赛胜负的关键。”王濛举例说,在短道速滑这种分秒必争的项目中,队员若因迟到打乱热身节奏,可能直接影响冰感与战术执行,甚至导致接力配合失误。

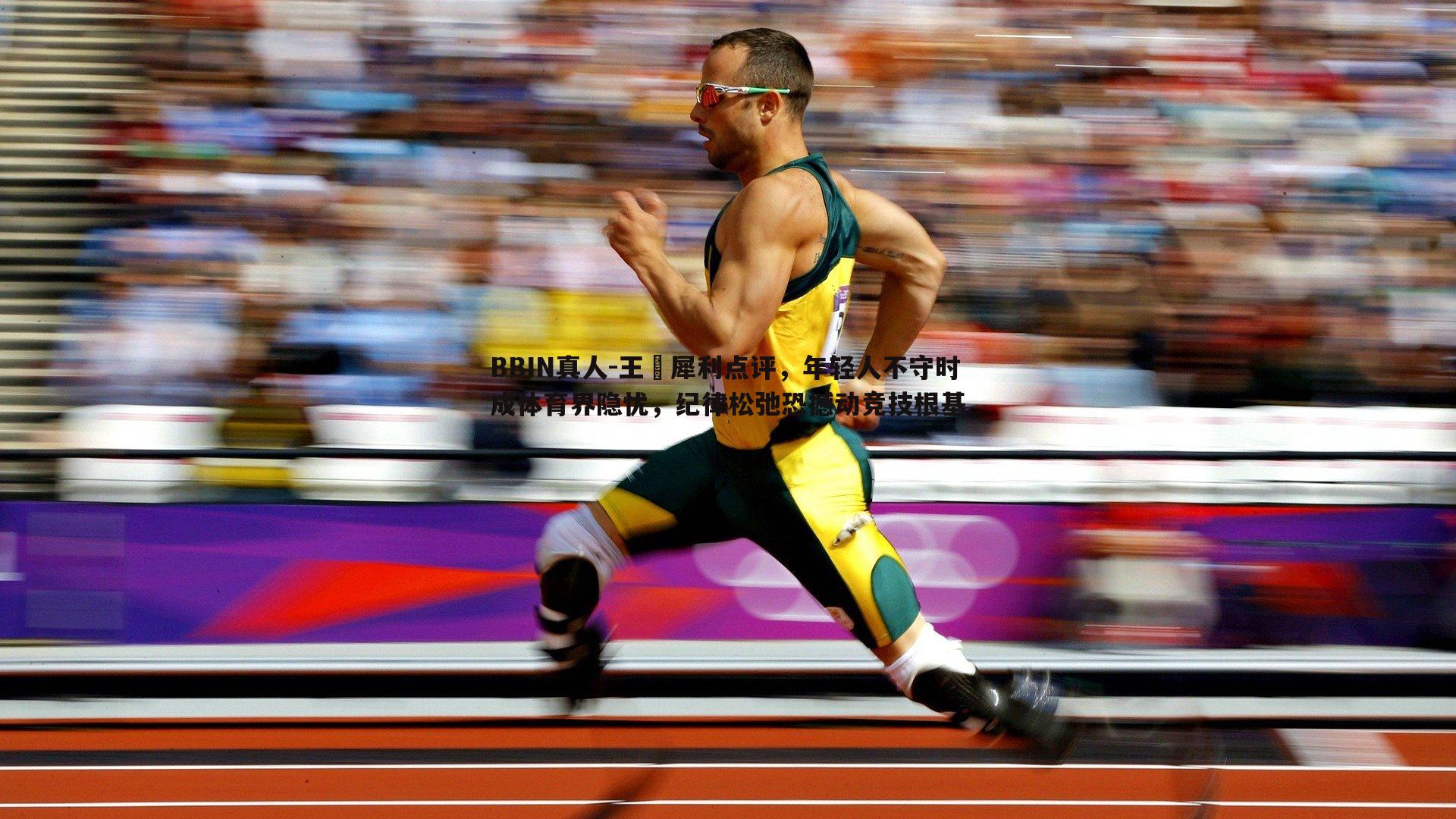

王濛指出,如今一些年轻选手对此不以为然:“现在有些孩子,训练或会议迟到三五分钟觉得无所谓,手机一刷就忘了时间,更让人担心的是,他们往往找借口搪塞,缺乏对规则的敬畏。”她认为,这种态度背后反映的是纪律松弛的隐患,“体育竞技的本质是极限挑战,没有严格的时间管理,何谈突破自我BBIN真人?”王濛的担忧并非空穴来风,近年来,国内多支运动队被曝出管理问题,如青年足球队员集训迟到成风、篮球青年队因作息混乱导致状态下滑等,均印证了守时问题已从个别行为演变为行业现象。

守时背后:体育纪律与竞技文化的深层关联

为何“守时”这一看似简单的习惯,在王濛等老一辈体育人眼中如此重要?竞技体育的高度组织化决定了时间的重要性,训练计划、营养补充、康复治疗等环节均需精准到分秒,任何环节的延误都可能破坏科学周期,中国乒乓球队长期奉行“十分钟法则”——队员需提前十分钟抵达训练馆进行准备活动,这一传统被视为队伍长盛不衰的秘诀之一,守时是团队凝聚力的体现,集体项目中,一人迟到会拖累整体进度,破坏信任基础,前中国女排主帅郎平曾强调:“准时是对队友的尊重,更是对胜利的渴望。”

更深层次看,守时关乎体育文化的传承,中国体育史上,从刘翔的跨栏到申雪赵宏博的花滑,无数辉煌成就背后,是日复一日的严格自律,王濛坦言:“我们那一代运动员,把守时视为职业信仰,但现在,这种文化似乎在淡化。”她举例说,某次青少年冰上活动,本应9点开始,直到9点半仍有不少孩子慢悠悠入场,“组织者只能无奈等待,这种氛围下,如何培养争分夺秒的竞技精神?”

时代变迁下的冲突:科技干扰与价值观多元化

年轻人不守时的原因复杂多元,科技发展在提升效率的同时,也带来了干扰,智能手机的即时娱乐属性,易使年轻人陷入“时间黑洞”,体育心理专家李教授分析:“短视频、游戏等碎片化信息消耗了年轻人的注意力,导致他们对时间的感知模糊化。”社会价值观的变迁不容忽视,当代年轻人更注重个性与自由,对传统权威式管理产生抵触,某省青年田径队教练透露:“有些队员觉得迟到是‘小事’,甚至认为严格守时是‘刻板’。”

王濛强调,竞技体育的残酷性从未改变:“赛场不会因你迟到而推迟鸣枪。”她以韩国短道速滑队为例,其军事化管理下,队员连就餐时间都精确到秒,这种极致纪律正是其长期屹立世界之巅的支撑,值得注意的是,西方体育界同样重视守时:NBA球星勒布朗·詹姆斯以提前数小时到场训练闻名;网球名将德约科维奇则通过精准作息保持巅峰状态,可见,守时并非东方特有,而是全球竞技精英的共识。

案例警示:从个体懈怠到团队崩盘的潜在风险

历史上,因纪律涣散导致的失败案例比比皆是,2004年雅典奥运会,中国男子体操队赛前放松管理,部分队员训练迟到,最终仅获团体第五,创下历史最差战绩,事后总结中,纪律松懈被列为重要败因,反之,中国女子举重队常年坚持“五分钟守则”——队员需提前五分钟集合,这种细节助力队伍屡创奥运佳绩,王濛提醒:“一次迟到可能是疏忽,但若成习惯,就会侵蚀整个团队的战斗力。”

更令人忧心的是,年轻运动员的不守时可能蔓延至生活其他领域,体育社会学者王博士指出:“运动员的职业生涯短暂,若缺乏时间观念,退役后融入社会时易遭遇困境。”此前有调查显示,退役运动员中,守时习惯良好者在职场适应度显著更高,由此可见,守时不仅是赛场要求,更关乎长远发展。

多方探讨:解决之道需体系化努力

面对这一问题,体育界已开始行动,强化青训体系中的规则教育,国家体育总局近期修订《青少年运动员行为规范》,明确将守时纳入考核指标,俱乐部与运动队创新管理方式,如某足球青训营引入“时间积分制”,准时者获奖励,迟到者扣分影响出场机会,心理辅导不可或缺,心理学家建议,通过时间管理培训帮助年轻人理解“守时=自律=成功”的逻辑链条。

王濛在节目中也呼吁年轻一代自我反思:“科技可以善用,但不能被奴役,真正的自由源于对规则的掌握。”她建议运动员利用手机闹钟、日程表等工具辅助时间管理,同时培养优先级意识——“训练和比赛永远是第一位的”。

守时之风需代际共同守护

王濛的“吐槽”虽言辞犀利,却饱含对后辈的期许,从更广视角看,守时问题折射出传统竞技文化与现代生活方式的碰撞,解决之道并非简单回归严苛管理,而是寻求平衡:既尊重年轻人个性,又坚守体育核心价值,正如体育评论员张斌所言:“守时不是老派教条,而是职业化的起点,中国体育要走向更强,需从每一分钟的精进开始。”

这场由王濛引发的讨论,已超越个人行为的范畴,成为审视体育生态的镜子,当秒针划过赛场,时间从不等候任何借口,唯有重拾对每分每秒的敬畏,年轻一代才能接续传奇,在竞技之路上行稳致远。

发布评论